Сленг – смерть или новая жизнь языка?

Русский язык – богатый и разнообразный, но, со временем, как живое существо, меняется и трансформируется, пополняясь новыми словами. Иногда они приживаются, иногда терпят поражение в борьбе со временем.

В русском языке есть понятие «сленг». Некоторые ошибочно считают сленговые слова и выражения образованиями-паразитами. На самом деле, это особые термины, которые предназначаются для общения людей определенных кругов. Иногда, употребляя такие слова в профессиональной сфере, люди хотят скрыть важную информацию от посторонних ушей, хотя чаще это является упрощением разговорной речи, когда труднопроизносимые слова заменяются на более простые. Некоторые из них настолько плотно входят в обиход, что становятся общеизвестными.

Бывают случаи, когда сленговые выражения превращаются в литературные. Некоторые из них (молодежный сленг) очень популярны, другие (профессиональный, узкоспециализированный сленг) – известны только в узких кругах. Разновидностей сленга, тем не менее, очень много. Рассмотрим некоторые, самые основные из них.

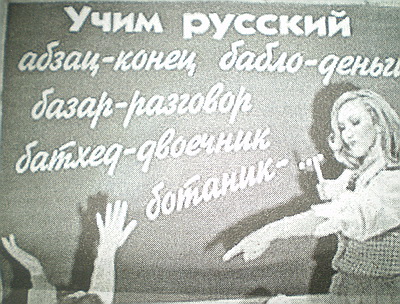

Итак, популярной разновидностью является молодежный сленг. Его известность обоснована тем, что все когда-то были молодыми (школьниками, студентами) и в большинстве случаев пользовались этим видом сленга. Самые распространенные слова «училка», «препод», «шпора», «бутик», «универ» употребляются почти ежедневно. Иногда молодые люди используют его как подчеркивание своей «современности», приближенности к кругам, популярным среди молодежи: «чувак», «чел», «фары».

К тому же сленговые молодежные слова имеют яркую эмоциональную окраску, что и диктует быстрое их распространение в языковой среде. Например, мой шестилетний сын в порыве радости от чего-то умело выплескивает – «Прикольно!». Запрет на использование таких слов приведет лишь к возникновению все большего желания внедрять их в речь. Да и мы сами при общении нет-нет да и вспомним «класс», «прикинь», «супер».

Профессиональный сленг не менее популярен, но конкретные слова известны, соответственно, только среди людей той или иной профессиональной среды. Человек, случайно попавший в рабочий коллектив не близкой ему сферы, не сможет полностью понять суть разговора. Иногда даже случаются казусы из-за такого общения. Разберем немного подробней некоторые из профессиональных видов сленга.

Журналистский сленг – достаточно популярное явление, так как люди сталкиваются с ним ежедневно. К примеру, «газетная утка» обозначает новость, с не полностью проверенного источника. Иногда «пускают утку» с заведомо ложной информацией для поднятия рейтингов газеты. «Журналюга» – негативное обращение к надоедливому журналисту, понятие, сродни «папарацци». «Свежая голова, ночные бабочки, секс-бомба»… Эти и многие другие сленговые слова бытуют в журналистской среде.

Не менее интересный компьютерный сленг. Такие слова, как «материнка, мать» обозначают никак не привычные всем слова, а разговорное название компьютерщиками системной платы. А слова «винт, клава и комп», думаю, даже не стоит объяснять, ведь это общеизвестные выражения. Сегодня каждый пользователь, хоть чуточку смыслящий в компьютере, не раз употреблял слова «чайник, юзер, опера, коннект».

Сейчас довольно популярным стал и интернет-сленг (албанский) или «язык падонкафф». «Красавчег», «превед», «аффтар жжот нипадецки» – этими словами и выражениями изобилует все интернет-пространство, от чатов до форумов и блогов. Особенностью стиля является намеренное искажение слов, написание их без соблюдения орфографических правил, использование видоизмененной ненормативной лексики.

Но и отношение к нему совершенно разное – от полного неприятия до переноса из виртуального пространства в реальную жизнь и в письменную и устную речь. Одни филологи, да и не только они, считают данное внедрение «неправильных» слов деградацией языка, другие – закономерным, но временным, явлением. Дискуссии по поводу последствий использования данного стиля не прекращаются. А ваше мнение какое?

Хочешь быть богатым? Измени свою жизнь!

Хочешь быть богатым? Измени свою жизнь!  Писанки: що на них малюють?

Писанки: що на них малюють?  Елочка, елка – пряничный аромат!

Елочка, елка – пряничный аромат!  Аппетитный стрит-фуд: колбаски и сосиски в разных странах

Аппетитный стрит-фуд: колбаски и сосиски в разных странах  Як полюбити себе? 10 простих кроків

Як полюбити себе? 10 простих кроків

Знаешь, Таня, мне кажется что все зависит от человека. Если он кроме общения в соц.сетях вообще больше ничего не читает, то деградация будет вполне закономерной.

Кто-то так и застревает на +100500, а кто-то прекрасно понимает, что это не язык, не общение, а так, просто поболтать и старается сохранить свою грамотность 🙂

Да, я тоже думаю, что от человека, но если этот человек уже с устоявшимися принципами и мнениями. А если это человек, только начинающий жить – и этот “олбанский” язык принимается им за чистую монету, постепенно вытесняя настоящий.

Знаешь, я ловлю себя часто на мысли, что, когда пишу, так и хочется в конце предложения вставить смайлик.

Очень важная тема затронута… Действительно, сейчас сленг начал интегрироваться в русский язык и даже, по словам моих друзей-лингвистов, стал его важной частью. И это печально. Очень. Люди перестали думать о многом… Другими словами, как тут не сквернословить, если Пи…ец? =)

«Красавчег», «превед», «аффтар жжот нипадецки» – А я, кстати и не знал, что это албанский! =) Яфшоке. =)

Там целая история появления этого названия для интернетовского сленга %)

Скорее всего любой сленг это временное явление. Сами подумайте, человек в 40-50 лет никогда не скажет жжёт, красавчег и так далее. А вот в 15-20 лет (а если ещё и в инете сидит постоянно) то подобные слова всегда используются в разговоре. Любой сленг характерен для определённой группы людей (вид работ, возраст, сфера деятельности) везде есть свои слова которые как правило непонятны “простым смертным”. Однако со временем это всё проходит!

Но ведь встречаются сейчас 40-50 летние со словечками, которые употребляли они, будучи молодыми… Этим они как бы подчеркивают свою молодую натуру…

Я считаю, что сленг должен искореняться из нашей речи, как ненужное, чуждое русскому языку. Зачем употреблять “исковерканные” выражения, если есть литературный язык, который приятно слышать, читать?